ウィーンで活躍するウッチーこと歌手の内田裕子さんからメッセージが来ました。

「こちらの動画を動画ファイルデーターにできますか?

You Tube 動画を保存したいのですが、できなくて。友人も動画ファイルを保存したいと言っているのですが、友人もできそうになくて。

以前、ルクセンブルク の演奏旅行に行った時のコンサートビデオなんです。」

聴いてびっくり! ロッシーニのミサ曲がこんなに素晴らしいとは知りませんでした。当時ウィーンに居たギタリストのマウロ・ジュリアーニが影響を受けたのも頷けますね。

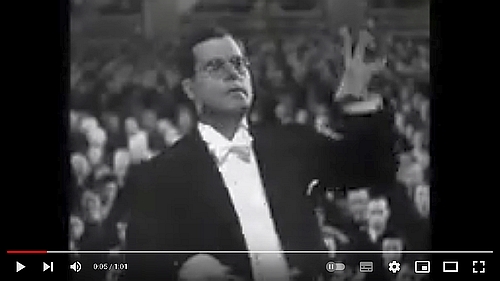

下の画像をクリックするとYouTubeページに跳びます。

え”~♪ このミサ曲は、いつも聴いているギターの曲と全然違う、、、って?

いえいえ、「ギターは小さなオーケストラ」って知ってますか?

これは、当時ウィーンで活躍していたベートーベンの言葉です。

ボクも全くもってその通りだと思います。

余談ですが、「ギターは歌う/Gitarre singt」は、指揮者フルトヴェングラー氏の言葉だそうです。10代の少女だったワルカーさんのコンサートに多忙を極めた大指揮者が聞きに来たときの逸話です。

ワルカーさんの演奏は本当に歌ってました。不肖の弟子のレッスンで時にメロディが繋がらないと一緒に歌って聴かせました。あたりまえですが、歌心は音楽の基盤です。

◆ フルトヴェングラー

1927年 フェリックス・ワインガルトナーの後継としてウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任。

1931年 バイロイト祝祭劇場にはじめて出演し、ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』を指揮。

出典:ウィキペディア

◆ ウィーン・フィル首席指揮者

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー 1927年-1930年

出典:ウィキペディア

◆Luise Walker

(9.Sep/1910 - 30.Jan.1998

出典:ウィキペディア